カメルーン派遣報告:バカを取りまく水・衛生事情と紙芝居の実演・分析

京都大学

アフリカ地域研究資料センター・特任研究員

林 耕次

令和6年2月13日から3月5日にカメルーン共和国に渡航し、一部期間において「アフリカ狩猟採集民・農牧民のコンタクトゾーンにおける子育ての生態的未来構築」に関連した調査を実施した。

グリベの水・衛生事情

はじめの調査地グリベ(Gribe)では、かつてSATREPSのFOSASプロジェクト(https://www.jst.go.jp/global/kadai/pdf/h2209_h26.pdf)で何度か長期滞在を経験したフィールドステーション(FS)を拠点としたが、調査目的として訪れたのは2016年以来であった。FSから約2キロ離れた水場(地名Nkoual)では、良質な湧き水を汲むことができるが、FOSASプロジェクトメンバーとして関わっていた2014年頃に整備した水場まで下る階段や貯水槽の劣化により、足場や水くみ場の状態は好ましいものではなかった。肝心の湧き水は、貯水槽の下部から漏れ出すように流れており、水を持参したタンクに汲むためには、貯水槽から出ている給水用の穴にホースを差し込み、槽の下部に溜まった水を水圧で導く必要があり手間がかかる。近年、バカの集落を含むカメルーン熱帯地域の農村地域における水や衛生に関する研究を続けているが、安全性や利便性を長期的に兼ね備えたサニテーション施設の保管や維持同様、安定した水場の確保も難しいものであると実感した。

今回、カメルーンを訪れた時期は季節でいえば大乾季の真っ盛りである。雨がほとんど降らないため、舗装されていない道路の移動は比較的快適だが、バカの人びとは森にキャンプ生活のため長期で集落を留守にしていたり、新しい焼畑を伐開するための作業や近隣に暮らす農耕民の手伝いで、年間の中でも忙しい時期である。グリベでも、バカは幹線道路や集落から離れた森の奥に仮住まいの拠点を作って、家族と一緒に暮らしているという世帯が多かった。そのため、FSの周辺では見かけるバカは思いのほか限られていた。

バカ集落での衛生状況に関する調査として、バカが自分たちで使うというトイレが見当たらないことを確認した。隣接する農耕民や商人の住居近くには彼ら専用のトイレはいくつか設置されているものの、バカがそれらを使うことはないという。数名のバカに対して、「なぜトイレを作らないのか?」といった質問を投げかけた。2016年にグリベを訪れた際にも、トイレを設置することに積極的ではなく、むしろ否定的な声を訊いたが、今回も同様に匂いや衛生面に関連して、トイレの設置に対してネガティブなイメージを抱いているという印象を受けた。それは、隣接する農耕民が設置しているトイレを羨むのではなく、むしろ蔑むような視点を持っていると映ったからである。トイレはあくまでも「排泄の場所」であり、それが人に知れる場所にある事自体が、バカの人びとにとっては不自然なのかもしれない。また、バカの人びとにとっては、トイレを作らない自らの生活スタイルや住居を含む建造物に対するひとつのアイデンティティとして意識的か無意識的か、受け入れているようにも映った。

また、バカの衛生調査の一環として、女性の月経についても数名の女性に聞き取りを行った。これまで、ロミエなど他の地域で得た情報と概ね同様で、特定の生理用品(ナプキン)は存在こそは知られているものの、日常的に購入して使うことはないと語っていた。グリベは森の中にある農耕民主体の「街」と呼べる地域で、周辺の他の集落に比べると規模が大きい。そのため、グリベ内には8軒の雑貨屋があるという。そのうち3軒を訪ねたところ、いずれの雑貨屋でも1~2種類の生理用ナプキンが売られていた。値段は、ヤウンデで購入するよりは若干高い、800F~1,000F(10個入りの1パック;約200~250円)であった。いずれの店員によると、「農耕民が買いに来ることはあっても、バカの人たちが買いに来ることはない」とのことであった。現地の物価基準として、イワシ缶詰が500F(約125円)、瓶ビール大瓶が1,000F(約250円)と比較しても、現金収入の機会が限られる一般的なバカの場合、それらは「高級品」として捉えられている。

ロミエでの紙芝居実演に関する分析と課題

近年調査拠点としているロミエでは、前年に行なったバカの演者による紙芝居の実演の様子を録画した映像をもとに、現地NGO ASTRADHE所属のAleka 氏、M集落のAmbassa氏(いずれもバカ)に協力してもらい、実際にどのように語っているのか内容の確認とともに文字起こしを行なった。

前年までに作成したオリジナルのテキストに基づく紙芝居の実演では、バカ語テキストを正確に読みながらの実演は難しいが、朗読映像を伴った語りは概ね各紙芝居の内容に沿っていた。ただし、いくつかの画によっては、ニュアンスとして伝えにくい/わかりにくい箇所あった。ふたりの演者Ambassa氏(50代男性)とBoi氏(30代女性)はいずれも普段から雄弁で、また、バカの民話(likano)の語り部でもある。紙芝居の実演において、テキストに頼らない独自の解釈や臨場感を踏まえた語りでは、観衆(おもに子ども)からの反応がみられた。子どもたちは基本的に紙芝居の画に注視し、静かに話を聞いていたが、やや大げさな「話しことば」の場面や排泄の画での語りなどでは笑いも起こっていた。引き続き、紙芝居の制作過程と合わせて、実演における語り内容の分析や観衆の反応を踏まえた考察を行う予定である。

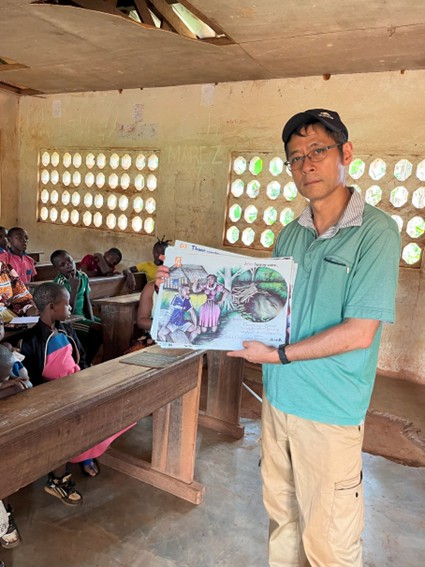

また、今回の滞在では、バカM集落近くの公立小学校において、特別に集まってもらった児童(バカと農耕民の子どもたち)、教師らを前に、報告者みずから紙芝居の実演を行なった。その際、オリジナルのバカ語による実演と合わせて、前年、独自の視点で描画してもらったMintiet Christoph氏によるバージョンでもフランス語での実演を試みた。終了後には、教師から紙芝居の内容についてフランス語によるフォローの時間があり、数名の児童からは紙芝居からの学んだ内容について発言があった。今回は実験的な試みであったが、次回は実演後の取り組みとして、子どもたちによる描画やディスカッションの機会を持ちたいと教師と話し合うことができた。同時に小学校の周辺環境における衛生状況にも多くの問題があることが指摘できる。例えば、安全で衛生的な水場やトイレが整っていないなど、実際の状況を改善していくためにどのように関わっていくべきかについても、今後とも引き続き検討していく必要がある。